Myasthénie auto-immune

La myasthénie auto-immune est une maladie rare d’origine immunitaire. Ses manifestations traduisent un défaut de transmission entre le nerf et le muscle, responsable d’une faiblesse musculaire fluctuante. Plusieurs traitements sont déjà disponibles et de nouveaux médicaments innovants sont en cours de développement.

La myasthénie se développe le plus souvent chez la femme de 20 à 40 ans et chez les hommes âgés de 50 à 80 ans, mais elle peut se produire à tout âge, y compris pendant l'enfance.

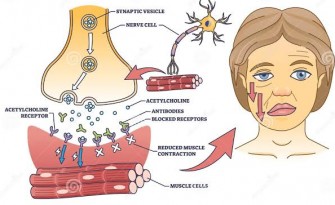

La myasthénie est due à une destruction d'origine auto-immune des récepteurs à l'acétylcholine, ce qui interrompt la transmission neuromusculaire. La cause déclenchant la production d'auto-anticorps est inconnue, mais le trouble est associé à des anomalies du thymus, à une hyperthyroïdie auto-immune et à d'autres troubles auto-immuns (p. ex., polyarthrite rhumatoïde, lupus érythémateux disséminé, anémie pernicieuse).

On distingue deux formes de la maladie :

- la myasthénie oculaire, qui ne touche que les muscles des yeux ;

- la myasthénie généralisée, dans laquelle d’autres zones du corps sont touchées : muscles des bras, des jambes et/ou muscles respiratoires et/ou muscles de la gorge…

La myasthénie s’accompagne souvent d’anomalies du thymus :

une augmentation de volume (ou hyperplasie), chez la moitié des personnes atteintes de myasthénie âgées de moins de 45 ans ;

un thymome, c’est-à-dire une prolifération des cellules du thymus, chez 15 à 20% des personnes atteintes de myasthénie, souvent les plus âgées.

Les facteurs déclenchants de la myasthénie comprennent:

- Infection

- Chirurgie

- Certains médicaments (p. ex., aminosides, quinine, sulfate de magnésium, procaïnamide, inhibiteurs calciques, immune checkpoint inhibitors [inhibiteurs de points de contrôle immunitaires])

Anticorps anormaux:

La plupart des patients atteints de myasthénie développent des anticorps contre les récepteurs de l'acétylcholine (AChR); ces anticorps se lient aux AChR de la membrane post-synaptique à la jonction neuromusculaire et interrompent la transmission neuromusculaire. Environ 10 à 20% des patients atteints de myasthénie généralisée n'ont pas d'anticorps sériques contre les récepteurs de l'acétylcholine (AChR). Jusqu'à 70% de ces patients ont des anticorps contre le récepteur de la tyrosine kinase spécifique du muscle (MuSK), une enzyme de la surface membranaire qui facilite l'agrégation des molécules AChR au cours du développement de la jonction neuromusculaire (3). Cependant, les anticorps anti-MuSK sont absents chez la plupart des patients qui ont des anticorps AChR ou une myasthénie oculaire isolée.

La signification clinique des anticorps anti-MuSK est encore à l'étude, mais les patients qui en possèdent sont bien moins susceptibles de présenter une hyperplasie thymique ou un thymome, ils peuvent être moins sensibles aux anticholinestérasiques et peuvent avoir besoin d'une immunothérapie précoce plus agressive que les patients qui ont des anticorps AChR.

Quels sont les symptômes ?

La myasthénie auto-immune peut débuter chez le nourrisson comme chez la personne âgée. Néanmoins, elle commence à l’âge adulte et avant 40 ans dans six cas sur dix.

Elle se caractérise par une faiblesse musculaire qui s'aggrave à l'effort et s’améliore au repos. Ce manque de force est souvent plus important en fin de journée.

Les muscles touchés (des yeux, de la gorge, des membres, respiratoires...) sont différents selon les personnes, et chez une même personne avec l’évolution de la maladie.

Les manifestations qui font penser à une myasthénie sont très évocateurs :

- une impression de vision double (diplopie) qui disparait lorsque l’on cache un œil,

- une fermeture involontaire des paupières supérieures (ptosis),

- une voix nasonnée (on «parle du nez»),

- des difficultés pour mastiquer ou avaler les aliments,

- et/ou une faiblesse ou une sensation de fatigue du cou, des bras, des jambes, variant d’un jour à l’autre, et même parfois d’un moment à l’autre de la journée, s’aggravant à l’effort, au moment des règles et lors des poussées de la maladie.

D’autres manifestations sont possibles comme des douleurs, des troubles urinaires (incontinence) ou encore des dysfonctions sexuelles.